MSXのWait動作

2025.10.10

turboR upgrade boardの不具合というか仕様不備というか。

※という報告を8月あたりに貰っていたんだけど色々忙しくてやっと手を付け始めた。

R800時にVDPアクセスするとwaitがやたら(具体的には約8us)入るというのは周知の事実である。

が、このwaitは常に入るわけではなく、「連続してIOアクセスしたときに入る」。

つまり、前回のIOアクセスから8us経っていないときにIOアクセスすると、IOバスサイクルが発生する前にバスIDLEが発生する。

※なので、処理→VDPアクセス→処理→VDPアクセス、とするとIOウェイトは入らない。ある意味よくできている。

turboR upgrade boardのIO Waitも基本的にはこれと同じ動作をする。

ただ、これとは別に速度を高速化するために本物と違う動きがある。

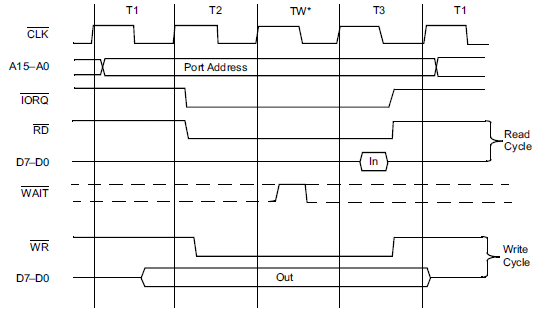

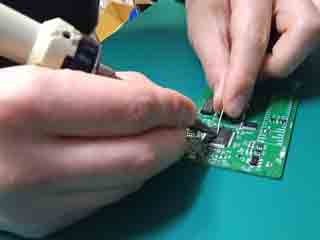

※Z80 user manualから抜粋。

ここのTWがR800時には入らない。つまりIORQなどのパルス幅が本物より1clk短い。

まあこれで手元では動かないハードは無かったので問題なしとした(というか1clk短い設計にしたのをすっかり忘れてた)が、まずこの仕様ダメだった。やっぱり動かないハードあるらしい。

ここは仕様決めるときにコンフィグできるようにするべきだった←というあたりを修正中。結構根深い。

ちなみに、コンフィグからWAITを増やしても、前述の連続アクセス時のバスサイクル前のIDLEが増えるだけで、IORQなどのパルス幅は変わらない。なのでそもそも短いパルスが拾えないハードはコンフィグ設定しても回避できない。

で、正直ロジックはわりと簡単に直せる。が、動作検証が厳しい。

前回リリースでやっちまったのが、「どワーストの個体差の機体を引き当てると、バスサイクルをちょっといじってタイミングずれただけで動かなくなる」というもの。

まあかなりギリギリな設計になっているからなんだけど。

少なくとも手元の環境では全数出荷検査してるのでそこまでワーストケースには当たってないんだけど、世の中そういう例があるってことがわかってしまったのでアップデート時はそれをカバーできる検証をしないといけない。クロック「ちょっと」早くするとか。むずい。

少なくとも前回リリースで「やっちまった」環境が再現できないと厳しい。うーん・・・。

※という報告を8月あたりに貰っていたんだけど色々忙しくてやっと手を付け始めた。

R800時にVDPアクセスするとwaitがやたら(具体的には約8us)入るというのは周知の事実である。

が、このwaitは常に入るわけではなく、「連続してIOアクセスしたときに入る」。

つまり、前回のIOアクセスから8us経っていないときにIOアクセスすると、IOバスサイクルが発生する前にバスIDLEが発生する。

※なので、処理→VDPアクセス→処理→VDPアクセス、とするとIOウェイトは入らない。ある意味よくできている。

turboR upgrade boardのIO Waitも基本的にはこれと同じ動作をする。

ただ、これとは別に速度を高速化するために本物と違う動きがある。

※Z80 user manualから抜粋。

ここのTWがR800時には入らない。つまりIORQなどのパルス幅が本物より1clk短い。

まあこれで手元では動かないハードは無かったので問題なしとした(というか1clk短い設計にしたのをすっかり忘れてた)が、まずこの仕様ダメだった。やっぱり動かないハードあるらしい。

ここは仕様決めるときにコンフィグできるようにするべきだった←というあたりを修正中。結構根深い。

ちなみに、コンフィグからWAITを増やしても、前述の連続アクセス時のバスサイクル前のIDLEが増えるだけで、IORQなどのパルス幅は変わらない。なのでそもそも短いパルスが拾えないハードはコンフィグ設定しても回避できない。

で、正直ロジックはわりと簡単に直せる。が、動作検証が厳しい。

前回リリースでやっちまったのが、「どワーストの個体差の機体を引き当てると、バスサイクルをちょっといじってタイミングずれただけで動かなくなる」というもの。

まあかなりギリギリな設計になっているからなんだけど。

少なくとも手元の環境では全数出荷検査してるのでそこまでワーストケースには当たってないんだけど、世の中そういう例があるってことがわかってしまったのでアップデート時はそれをカバーできる検証をしないといけない。クロック「ちょっと」早くするとか。むずい。

少なくとも前回リリースで「やっちまった」環境が再現できないと厳しい。うーん・・・。

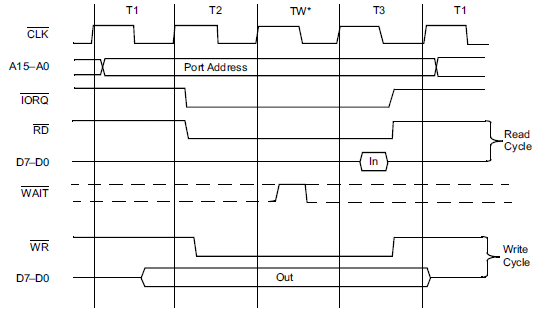

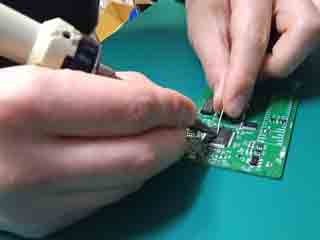

制作中

2025.03.30

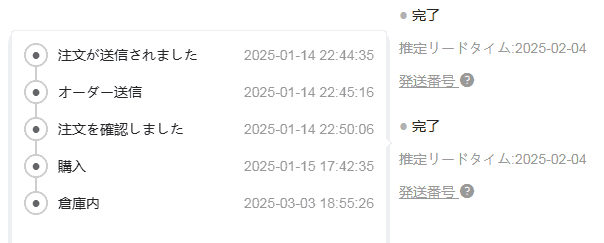

turboR upgボード制作中ですよっと。

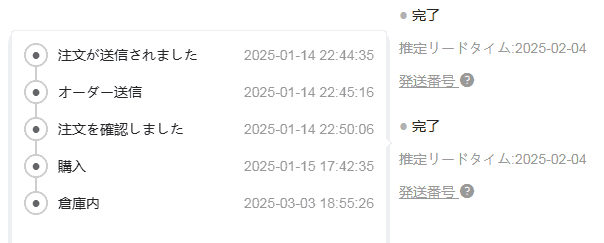

ちなみに再販期間が今回長いのは某JのGlobal Parts Sourcingがやたら時間かかったせいですよ。

いやなんで1か月半もかかってるの。

12月の売り上げが1月に入るから、わりと早々に再生産体制入ったつもりなんだけどなあ。

ちなみに再販期間が今回長いのは某JのGlobal Parts Sourcingがやたら時間かかったせいですよ。

いやなんで1か月半もかかってるの。

12月の売り上げが1月に入るから、わりと早々に再生産体制入ったつもりなんだけどなあ。

turboR upgrade boardの致命的な不具合

2024.11.06

すいません、致命的なバグを出してしまいました。

詳細については下記を参照してください。

http://d4.princess.ne.jp/doujin/trupg/bug1.html

要約すると、バス競合が起きて最悪故障するという致命的な奴です。

大変申し訳ありませんが、FPGAコンフィギュレーションのアップデートをお願いいたします。

アップデータは下記より入手できます。

http://d4.princess.ne.jp/doujin/trupg/

詳細については下記を参照してください。

http://d4.princess.ne.jp/doujin/trupg/bug1.html

要約すると、バス競合が起きて最悪故障するという致命的な奴です。

大変申し訳ありませんが、FPGAコンフィギュレーションのアップデートをお願いいたします。

アップデータは下記より入手できます。

http://d4.princess.ne.jp/doujin/trupg/

MI68

2024.10.08

10/13に東京で開催される、「マイコン・インフィニット☆PRO-68K」(MI68)というイベントに、

turboR upgrade board(バルク)を委託販売させていただけることになりました。

「B-Cat Software」さんのブースになります。

残念ながらサークルさんと直接面識があるわけではないのですが、今回にがさんのご紹介にて委託させていただける運びとなりました。

ちなみに「バルク」となった(恥ずかしい)経緯を説明しますと、

・前回ロットは設計変更を行ったが、その際にシルク印刷を誤記ったまま出荷した(!)

・まあ実害はない

・初期不良交換などのために手元にいくつか在庫は残っている

・次ロットは誤記が修正されているので、混ぜて出荷するわけにもいかない(こともないがさすがに…)

・次ロットの基板は間もなく出来上がってくるので、初期不良対応がもしあったとしてもそちらで対応できる

というわけで、中途半端に余ってどうしようかと思っていた在庫を「バルク」として配布させていただきます。

上記経緯で余っているものなので、そんなに数は多くありません。

消費税を含めると5000円ほどお安くなっています。機能は変わりませんのでお買い得です。

また、可能な限り現金決済でお願いいたします。

クレカ決済手数料は(少なくとも私の)委託品もB-Cat Softwareさんが負担してくれております。

おそらくブースで一番高額なものとなりますので、よろしくお願いいたします。

turboR upgrade board(バルク)を委託販売させていただけることになりました。

「B-Cat Software」さんのブースになります。

残念ながらサークルさんと直接面識があるわけではないのですが、今回にがさんのご紹介にて委託させていただける運びとなりました。

ちなみに「バルク」となった(恥ずかしい)経緯を説明しますと、

・前回ロットは設計変更を行ったが、その際にシルク印刷を誤記ったまま出荷した(!)

・まあ実害はない

・初期不良交換などのために手元にいくつか在庫は残っている

・次ロットは誤記が修正されているので、混ぜて出荷するわけにもいかない(こともないがさすがに…)

・次ロットの基板は間もなく出来上がってくるので、初期不良対応がもしあったとしてもそちらで対応できる

というわけで、中途半端に余ってどうしようかと思っていた在庫を「バルク」として配布させていただきます。

上記経緯で余っているものなので、そんなに数は多くありません。

消費税を含めると5000円ほどお安くなっています。機能は変わりませんのでお買い得です。

また、可能な限り現金決済でお願いいたします。

クレカ決済手数料は(少なくとも私の)委託品もB-Cat Softwareさんが負担してくれております。

おそらくブースで一番高額なものとなりますので、よろしくお願いいたします。

IKAOPLLを鳴らしてみる(3)

2024.09.22

イカビクさん(イカ娘さんじゃなかった)に修正ソース送ったところ、ダイショットも確認してくれて、

回路図は間違っていなくソースのほうが間違っていたそうなので、修正は正しかったと確認してくれました。

というわけで撮り直し。

ついでに今回実機取りもにがさん高音質セットを使ったのでだいぶf得問題も少なくなったはず。

かなり実機に近くなったと思う。

でもなんかエンベローブの動き違う気がするなー。

------------------------------------------------------------------------

2024/9/24 追記

イカビクさんよりコメントでEG修正しましたとご連絡をいただいたので試してみました。

治ってる・・・気がする・・・!

これが完璧かというと正直もううちの耳じゃよくわからないけど、少なくとも前版にあったエンベローブの動きが違うような違和感はなくなったと思う。

回路図は間違っていなくソースのほうが間違っていたそうなので、修正は正しかったと確認してくれました。

というわけで撮り直し。

ついでに今回実機取りもにがさん高音質セットを使ったのでだいぶf得問題も少なくなったはず。

かなり実機に近くなったと思う。

でもなんかエンベローブの動き違う気がするなー。

------------------------------------------------------------------------

2024/9/24 追記

イカビクさんよりコメントでEG修正しましたとご連絡をいただいたので試してみました。

治ってる・・・気がする・・・!

これが完璧かというと正直もううちの耳じゃよくわからないけど、少なくとも前版にあったエンベローブの動きが違うような違和感はなくなったと思う。

2025.10.10 20:58

|

2025.10.10 20:58

|